日本に唯一認められているコンサルタント資格だけあり非常に出題範囲が広い中小企業診断士。

出題範囲が広い分他の資格試験と範囲が被っていることも多いです。

本記事では中小企業診断士試験と出題範囲が被っている関連資格をまとめました。

この記事の目次

企業経営理論の関連資格「経営学検定(マネジメント検定)」

企業経営理論の関連資格といえば経営学検定(マネジメント検定)です。

この試験は、

・経学を学んでいる大学生

・企業,官公庁,NPOなどで働いている実務家

などが対象で、経営に関する一定水準の学習目的とインセンティブを提供することが目的です。

知名度が低い資格ですが企業経営理論と重なる部分がたくさんあります。

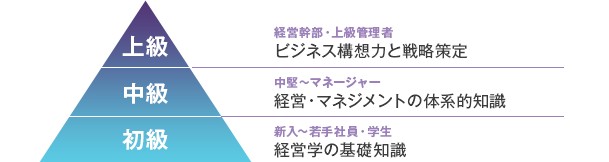

初級・中級くらいまでが企業経営理論と範囲が被っており、上級は少し方向性が違います。

大学で経営学を学んでいれば初級はすぐに合格できるレベルの資格試験です。

試験日は6月と12月の年二回。

受験料は中級が6,800円、初級が4,700円です。

財務・会計の関連資格「簿記」

財務・会計の関連資格と言えば簿記ですね。

1級~3級まである資格で、一次試験の財務・会計とレベルが近いのは簿記2級です。

簿記2級を取得している人は財務・会計で楽に合格点を取れるのではないでしょうか。

簿記を推奨している企業も多いので取得しておくと転職や人事考課面で有利になる資格です。

試験日は6月・11月・2月の年3回。

受験料は2級4,630円、3級が2,570円です。

-

-

中小企業診断士として必要な簿記のレベル

中小企業診断士は業務上で経営者相手に仕事をすることも多い資格です。 経営者をはじめ、物事を判断する立場にある人は数字をもとに決断することが多いです。 そのため、中小企業診断士試験は重要科目として「財務 ...

続きを見る

経済学・経済政策の関連資格「経済学検定(ERE)」

経済学・経済政策の関連資格は経済学検定(ERE)です。

経済学検定は経済学の数理的・理論的な基礎知識の習得と実体経済での初歩的な応用能力のレベルを判定する試験です。

経済学検定(ERE)は「ミクロ経済学」「マクロ経済学」「財政学」「金融論」「国際経済」「統計学」から出題されますが、ビギナー向けにEREミクロ・マクロという試験もあります。

中小企業診断士試験の経済学・経済政策で出題されるのはミクロ経済学・マクロ経済学だけなのでこちらのほうがおすすめですね。

試験日は7月と12月の年2回。

受験料はEREが5,500円、EREミクロ・マクロ 3,300円です。

運営管理の関連資格「販売士検定(リテール・マーケティング)」

運営管理の関連資格は販売士検定です。

運営元は簿記検定と同じ商工会議所です。

1級~3級まである資格試験で販売士3級が運営管理と近いレベルの試験です。

3級は「小売業の類型」「マーチャンダイジング」「ストアオペレーション」「マーケティング」「販売・経営管理」から構成されています。

また、小売業に特化した中小企業診断士として活動している方は販売士1~2級を取得しているようですね。

試験日は7月と2月の年2回。

受験料は3級が4,200円、2級が5,770円、1級が7,850円です。

経営法務の関連資格「ビジネス実務法務検定」

経営法務の関連資格がビジネス実務法務検定です。

運営元は簿記や販売士と同じ商工会議所です。

ビジネス実務法務検定は1~3級まであり、経営法務と近いレベルは2~3級です。

簿記と同様にこの資格を推奨している企業も多いので転職や人事考課面で有利になる資格です。

試験日は7月と2月の年2回。

受験料は3級が4,400円、2級が6,600円、1級が11,000円です。

経営情報システムの関連資格「ITパスポート」

経営情報システムの関連資格がITパスポートです。

経営情報システムよりも少し簡単な資格なので、苦手意識が持っている場合は先に勉強してみても良いかもしれません。

IT系の資格でITパスポートの次のレベルは基本情報技術者試験です。

ただ、基本情報技術者試験までレベルを上げるとプログラミングも出題されるので経営情報システムと範囲がずれてしまいます。

CBT方式と呼ばれるコンピュータを利用して受験する試験で随時開催されています。

受講料は5,700円です。

中小企業経営・中小企業政策の関連資格はない

中小企業経営・中小企業政策に関連資格はありません。

この科目は実際の中小企業の政策や動向が出題される科目で毎年内容が変わります。

中小企業経営・中小企業政策の対策をするなら最新の中小企業白書を読むのが一番ですよ。

中小企業診断士の関連資格まとめ

ここまで、中小企業診断士試験に関連する資格をまとめました。

ただ、これらはあくまで関連資格です。

合格後に転職や人事考課のためにオマケとして取得するのはOKです。

ただ、中小企業診断士を目指している場合は寄り道せず中小企業診断士のテキストだけ使って勉強するのが1番です。

中小企業診断士試験は科目合格制度を採用しているので2~3年使って効率的に合格している人も多い資格です。

通信講座の診断士ゼミナールは1度購入すると3年間最新のテキストがもらえる「3年無料延長」というサービスがある珍しい教材です。

※中小企業診断士試験は時事問題が出題されるので毎年テキストを購入しなおしたほうが良い

金額は49,980円と低価格なだけでなく合格者実績も十分にある教材なのでおすすめです。

もし、実際に中小企業診断士を目指すならTACやLECみたいな有名予備校が一番じゃないの?と考えている方はぜひ↓の記事を読んでみてください。

⇒予備校に通うのは明らかにコスパが悪い!?予備校と通信講座をさまざまな視点から徹底比較

⇒中小企業診断士になるためのルートは色々ある!フローチャートで登録までの流れを解説!