難関国家資格と言われる中小企業診断士。

普通に受験するとかなり難しいのですが、実は合格が少し簡単になる「免除制度」があります。

少しでも中小企業診断士に近づけるように免除の要件はすべて確認しておきましょう。

この記事の目次

1次試験で免除できる科目

財務・会計

財務会計を免除できる人

公認会計士・公認会計士試験合格者・会計士補・会計士補となる有資格者

税理士・税理士試験合格者・税理士試験免除者

公認会計士や税理士等の会計系の国家資格を持っている人は「財務・会計」を免除申請することができます。

経済学・経済政策

経済学・経済政策を免除できる人

経済学博士

大学等の経済教授

准・旧助(3年以上)

公認会計士試験・旧公認会計士試験第2次試験で経済学を合格した者

不動産鑑定士・不動産鑑定士試験合格者・不動産鑑定士補

大学院を卒業するともらえる「経済学博士(博士号)」で免除できるので、ほかの科目より申請難易度が低めかもしれません。

経営法務

経営法務を免除できる人

弁護士

司法試験合格者・旧司法試験第2次試験合格者

経営情報システム

経営情報システムを免除できる人

技術士・情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者

情報処理技術者試験合格者 (システムアナリスト、アプリケーションエンジニア、 システム監査、プロジェクトマネージャ、ソフトウェア開発、第1種、情報処理システム監査、特種)

科目免除しないほうが良いパターン

ここまでの免除申請できる科目の要件を紹介しましたが、

ポイント

「要件になる資格のレベル高すぎない?」

と感じた人も多いでしょう。

その通りです。

それに該当者は免除申請しないほうが良いかもしれません。

資格を取得してから時間がたっているなら免除申請してもいいかと思いますが、基本的に1次試験で問われる内容は浅く広い知識です。

免除要件になるような資格を持っている場合は、あえて免除申請せずに受験することで高得点が狙えるでしょう。

1次試験の合格要件は「受験した科目の中で平均得点6割以上」というものです。

得意な科目があって高得点が取れそうなら、平均点を上げるために受験すると苦手科目をカバーできるかもしれませんよ。

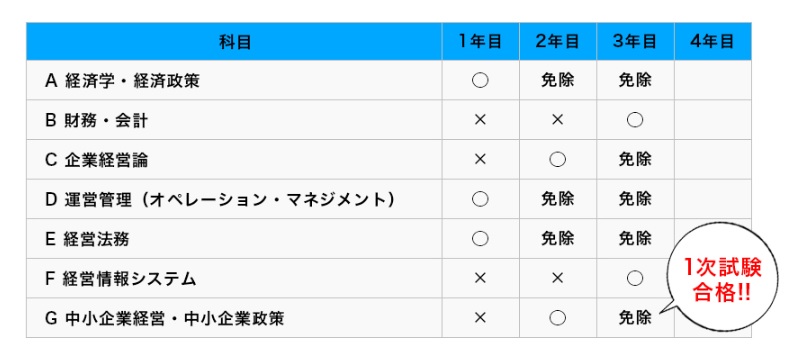

複数年使って1次試験に挑戦できる科目合格制度

勉強時間をあまり取れない受験生に使ってほしいのが「科目合格制度」です。

1次試験は7科目からなる試験で、すべての科目の平均得点が6割以上になることで合格です。

ただ、1次試験の合格要件に達しなくても、60点以上取れた科目は二年間受験を免除してくれるというのが「科目合格制度」です。

そのため、1回の受験で少しづつ科目合格を狙い、複数年使って1次試験合格を目指すという手法がとれます。

特におすすめしたいのは「2次試験で問われない科目を先に科目合格する」という手法です。

これならば、1次試験・2次試験に関係する勉強だけ重点的に行えるので、科目合格を使わない受験生よりも有利になります。

-

-

中小企業診断士の科目合格を使うなら知らないと絶対に損するポイント

中小企業診断士一次試験は全科目(7科目)の平均点60点以上が合格要件です。 一度の試験で要件を満たせなかった場合、60点以上取れた科目は翌年度以降2年間免除を受けられるという科目合格制度があります。 ...

続きを見る

科目合格を使った複数年度受験を検討しているなら「診断士ゼミナール」というテキストがおすすめです。

1度購入すると「3年間無料受講」なので、常に最新のテキストで勉強できます。

時事問題や制度改定がよく出題される中小企業診断士試験では毎年新しいテキストを購入するのが当たり前です。

古いテキストを使って「知らない問題が出たせいで1点届かなかった…」なんて後悔しか残りませんからね。

ただ、予備校なら約30万円、通信講座でも5~7万円もするテキストを毎年購入するのは金銭的に厳しいですよね。

そこで活躍するのが1度購入すれば3年間最新のテキストが使える診断士ゼミナールです。

詳細は↓の記事からどうぞ。

-

-

診断士ゼミナールの評判まとめ!現役診断士が使った感想も完全公開!

中小企業診断士のテキストで診断士ゼミナールに興味があるけど実際に本当に使っているサイトが見当たらない…という人は多いのではないでしょうか? 本記事では現役の中小企業診断士の管理人が実際に ...

続きを見る

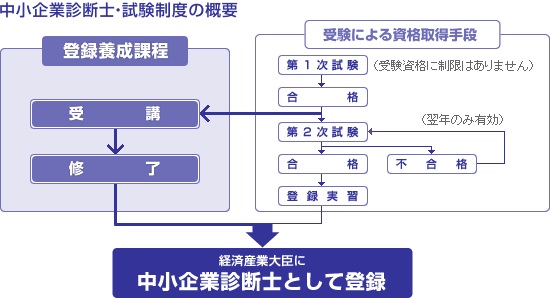

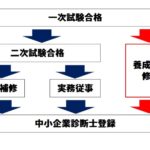

中小企業診断士2次試験を免除できる「養成課程」

中小企業診断士試験最大の壁「2次試験」。

1次試験は簡単にパスできる人でも、頭が固いと全然得点できないことで有名です。

しかし、中小企業診断士養成課程をやりきることで2次試験と口述試験を免除されます。

時間も費用もかかる養成課程ですが、1次試験に合格さえすれば誰でも受験資格はもらえるので、2次試験が苦手な受験生のための最後の砦とも言えます。

中小企業診断士養成課程とは

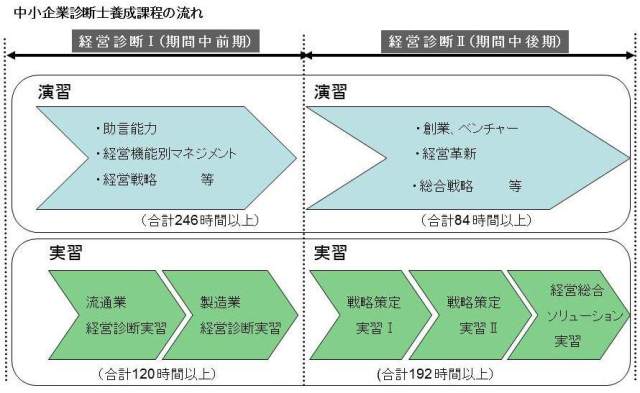

引用-日本マンパワー

引用-日本マンパワー

中小企業診断士養成課程とは、経済産業省が認めた登録機関が実施するカリキュラムをすべて受講することで、経済産業大臣に中小企業診断士と認められるという制度です。

定められた期間は登録機関によってバラバラで半年~2年間程度かかります。

期間がこれほど違うのには理由があります。

最短で半年の養成課程ですが、半年の機関(中小企業大学校)は平日の昼に実施しているので会社を休む必要があります。

逆に1年以上の機関は夜間や土日のみになるので仕事をしながら通うこともできます。

また、MBAを同時に取得できるコースもあり、コンサルタントとして箔をつけたい受験生があえて利用することもあります。

-

-

中小企業診断士とMBAどちらを取得するべき?違いをまとめてみました

和製MBAと呼ばれている中小企業診断士。 学習内容が近いことは知られていますが、これから目指す人は「自分はどっちを狙ったほうが良いの?」と判断しにくいと思います。 本記事ではMBAと中小企業診断士のど ...

続きを見る

登録養成機関一覧

| 実施期間 | 費用 | MBA | 特徴 | |

| 中小企業大学校 | 6か月(平日開講) | 約200万円 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営。最も歴史ある養成機関で、金融機関が行員を出向させることが多い。 | |

| 法政大学大学院 | 1年間(平日開講) | 約260万円 | 取得可 | 法政大学専門職大学院に設置されているイノベーション・マネジメント研究科に、中小企業診断士登録養成課程を設置。 |

| 公益財団法人日本生産性本部 | 6か月(平日開講) | 約250万円 | 平日昼間を主体とした6か月コースで実施。 | |

| 日本マンパワー | 1年間(火、木曜夜・土曜) | 約250万円 | 火曜日、木曜日の夜間と土曜日を主体とした1 年コース。 | |

| 名古屋商科大学大学院 | 2年間(土日) | 約350万円 | 取得可 | マネジメント研究科に中小企業診断士登録養成課程を設置。土曜 日、日曜日を主体とした2年コースとして実施。 |

※詳細は各登録機関に問い合わせてください

主な登録機関を一覧にしましたが、上記以外にもいくつか養成課程を扱っている機関はあります。

おすすめは上記5機関ですが、自宅からの距離が遠すぎると通うことが難しくなると思いますので、検討する際は自宅近くの機関を探してみると良いかもしれません。

ただ、どの養成機関も200万円以上かかる非常に高価なコースです。

2次試験を通過できるに越したことはないので、出来る限り筆記試験で合格したいものですね。

中小企業診断士養成課程のカリキュラムについて

引用-中小企業大学校

養成課程は座学だけでなく、実際の中小企業を訪問し課題の抽出~ソリューションのプレゼンまで行うカリキュラムになっています。

個人ではなく6人~8人チームで行うため意見が衝突することもあり、チームをまとめてソリューションまで持っていくのも醍醐味の一つと言えます。

座学においても、ただ座って講義を聴く形式はほとんどなく、チームで分かれて自分の意見を持って議論する形式になります。

事前に専用のテキストを読み込んでおかないと議論に参加できない予習必須の授業です。

また、参加すれば必ず中小企業診断士になれるというものでもありません。

登録機関が定めるレベルに達していない場合は中小企業診断士になれません。

ただ、基本的には受講した生徒全員を中小企業診断士にするためのコースなのでそこまで心配する必要はありませんけどね。(大金を支払って診断士になれなかったら辛すぎますよね…)

金融機関は中小企業診断士養成課程の費用負担してくれることが多い

中小企業診断士養成課程の参加は基本的に自己負担です。

しかし、金融機関に勤めていると会社が負担してくれる場合もあります。

実際に中小企業大学校の養成課程に参加している8割以上の受講者は金融機関に所属しています。

銀行が自行の中小企業診断士を増やしたいがために、会社負担で養成課程に参加させているのです。

社内規定で「中小企業診断士1次試験合格者は中小企業大学校に参加させる」と定められている金融機関は多いので確認してみましょう。

特に地方銀行・信用金庫・信用保証協会・商工会議所はそういった制度を持っているので、金融機関の人間は他の業界よりも中小企業診断士を目指す人が多い傾向にあります。

-

-

二次試験が免除される!中小企業診断士養成課程のまとめ

中小企業診断士試験最大の難関は論述式の二次試験です。 二次試験単体の合格率は10~20%ですが、母数は一次試験を通過した精鋭だけということを考慮すると超難関だということがわかります。 た ...

続きを見る

終わりに

中小企業診断士は他の国家資格よりも抜け道が少し多い資格かもしれません。

それでも中小企業診断士を取得することにより「キャリアアップ・転職・副業」等選択肢は一気に広がります。

仮に300万円かけて養成課程に通ったとしても、生涯年収は300万以上アップすることでしょう。

たしかに大金が必要になる制度ですが、費用だけでなくリターンも考えて行動してみましょう。

⇒中小企業診断士になるためのルートは色々ある!フローチャートで登録までの流れを解説!

⇒予備校と通信講座のどちらを選ぶのが賢い選択なのか?テキストの内容とコスパの面から徹底比較