中小企業診断士試験について

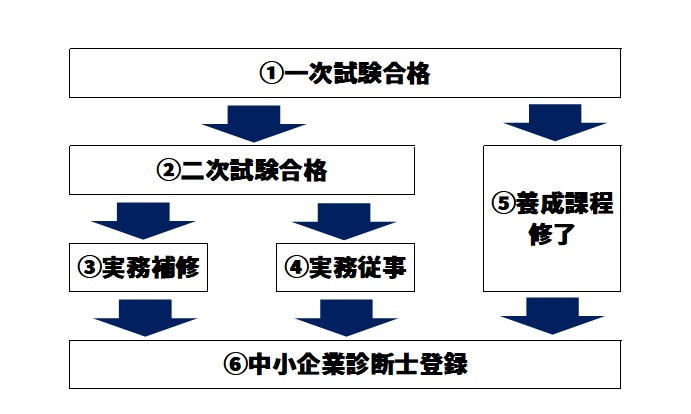

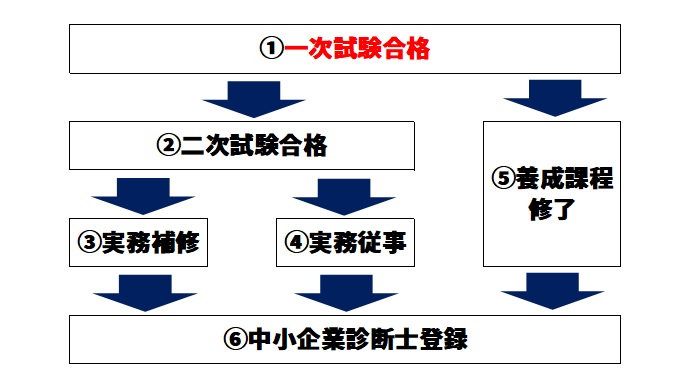

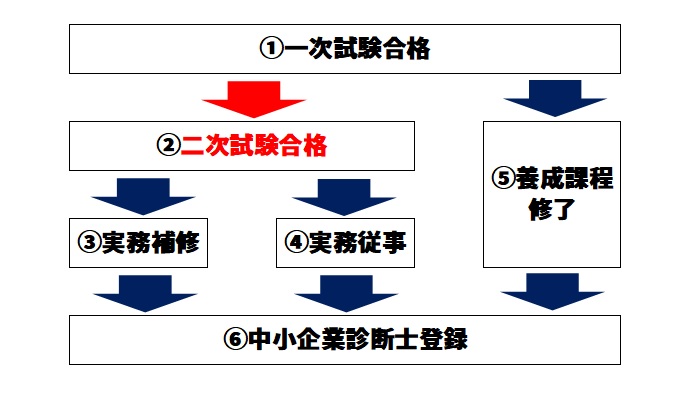

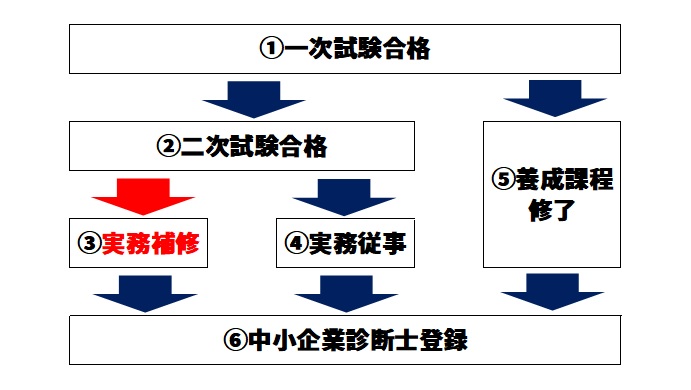

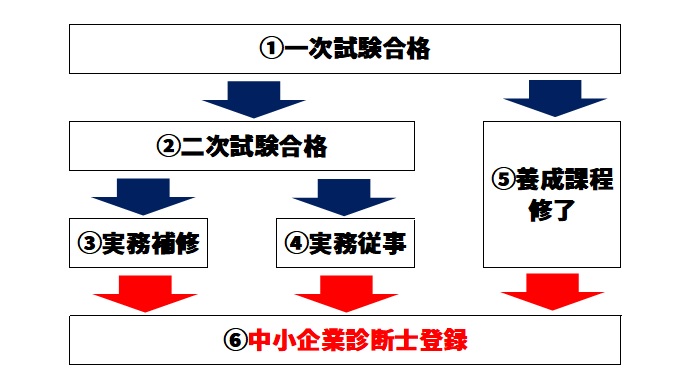

中小企業診断士に登録するためのルートは複数あり、少しわかりにくい制度になっています。

本記事では↓の図に沿って中小企業診断士になるまでのルートを説明します。

各段落の詳細については解説記事へのリンクを載せていますのでそこから確認してください。

①一次試験について

一次試験は7科目

一次試験で出題される科目

経済学・経済政策

財務・会計

企業経営理論

運営管理(オペレーション・マネジメント)

経営法務

経営情報システム

中小企業経営・中小企業政策

上記7科目が一次試験で出題されます。

-

-

中小企業診断士1次試験の勉強法

中小企業診断士試験は1次試験・2次試験・口述試験で構成されています。 中小企業診断士は幅広い知識を持ち経営に関しての助言をするための資格なので、試験範囲もかなり広いです。 本記事では勉強を始める前に絶 ...

続きを見る

合格基準

総点数の60%以上の得点率で、かつ1科目でも満点の40%未満のないこと。

また、科目合格については、満点の60%以上の得点率で合格となります。

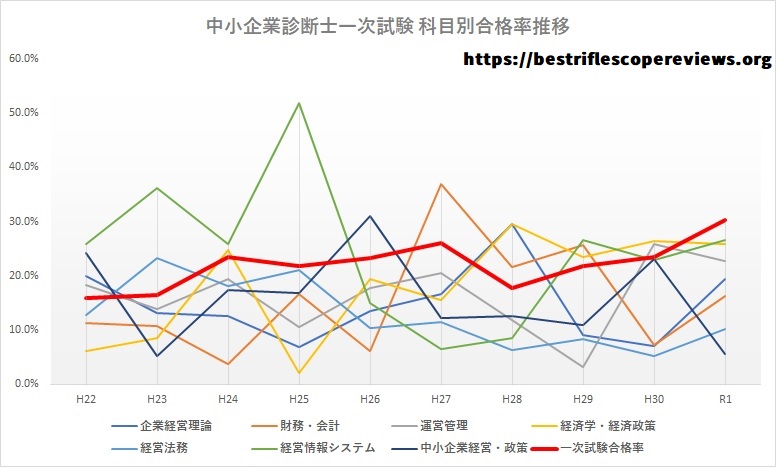

一次試験の合格率

一次試験全体の科目合格率については毎年約20%前後を推移しています。

ただ、科目ごとの合格率は毎年乱高下しており、難易度が高く注意すべき科目が毎年違うので注意が必要です。

科目合格制度について

中小企業診断士一次試験には科目合格制度があります。

一度の受験で合格できなかったとしても、科目別に見て60点以上取得できた科目は翌年度から2年間受験を免除してもらうことができます。

複数年かけて効率的に中小企業診断士に合格したいという人にはぴったりの制度と言えます。

-

-

中小企業診断士の科目合格を使うなら知らないと絶対に損するポイント

中小企業診断士一次試験は全科目(7科目)の平均点60点以上が合格要件です。 一度の試験で要件を満たせなかった場合、60点以上取れた科目は翌年度以降2年間免除を受けられるという科目合格制度があります。 ...

続きを見る

科目免除制度について

中小企業診断士一次試験の科目によっては、資格を取得しているだけで免除されるものもあります。

経済学・経済政策が免除

大学等の経済学の教授、准教授・旧助教授(通算3年以上)

経済学博士、公認会計士試験または旧公認会計士試験第2次試験において経済学を受験して合格した者

不動産鑑定士、不動産鑑定士試験合格者、不動産鑑定士補、旧不動産鑑定士試験第2次試験合格者

財務・会計が免除

公認会計士、公認会計士試験合格者、会計士補、会計士補となる有資格者

税理士、税理士法第3条第1項第1号に規定する者(税理士試験合格者)、税理士法第3条第1項第2号に規定する者(税理士試験免除者)、税理士法第3条第1項第3号に規定する者(弁護士または弁護士となる資格を有する者)

経営法務が免除

弁護士、司法試験合格者、旧司法試験第2次試験合格者

経営情報システムが免除

技術士(情報工学部門登録者に限る)、情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者

IT ストラテジスト、システムアーキテクト、応用情報技術者、システムアナリスト、アプリケーションエンジニア、システム監査、プロジェクトマネージャ、ソフトウェア開発、第1種、情報処理システム監査、特種の合格者

上記に含まれる資格を持っていると免除を受けることができます。

ただ、どれも免除のために受験するには難易度が高すぎる資格ばかりなので、以前から持っている場合のみ有効活用できそうですね。

-

-

免除制度を使って中小企業診断士試験を効率的にパスする方法

難関国家資格と言われる中小企業診断士。 普通に受験するとかなり難しいのですが、実は合格が少し簡単になる「免除制度」があります。 少しでも中小企業診断士に近づけるように免除の要件はすべて確認しておきまし ...

続きを見る

②二次試験+口述試験について

二次試験は4科目

二次試験で出題される科目

中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅰ

中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅱ

中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅲ

中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅳ

二次試験は上記4科目で構成されています。

ただ、似たような名前で内容が想像しにくいですよね。

内容は一次試験で問われた「企業経営理論」「財務・会計」「運営管理」の知識を使った事例問題が出題されます。

一次試験は知識を持っているかどうか問われるマークシート方式の試験ですが、二次試験は知識を使えるかどうか問われる論述方式の試験です。

合格基準

総点数の60%以上の得点率で、かつ1科目でも満点の40%未満のないこと。

また、口述試験については、評定が60%以上の得点率で合格となります。

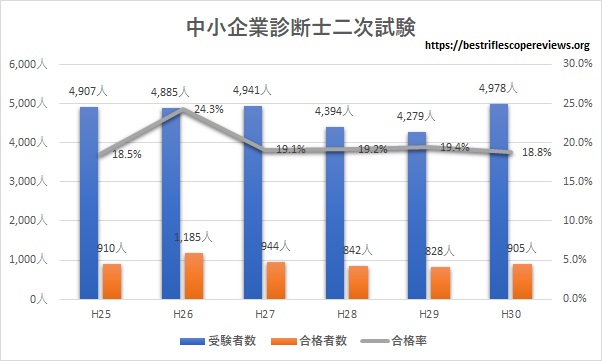

二次試験の合格率

二次試験の合格率は毎年約20%です。

一次試験と同じくらいの合格率ですね。

中小企業診断士試験が合格率4%と言われるのは、

一次試験20%×二次試験20%=ストレート合格率4%

という計算です。

バラバラに考えた場合それほど難しく見えない試験かもしれませんね。

口述試験は合格率約99%

中小企業診断士二次試験には筆記の他に口述試験があります。

ただ、どこの予備校も口述試験の話をあまり出さないのは合格率が約99%だからです。

二次試験で答えた内容を口頭で答えられれば落ちることはまずありません。

実質の最終試験は筆記試験ですよ。

③実務補修

二次試験に合格したあとは3年以内に「実務補修」または「実務従事」を経験することで中小企業診断士として登録することができます。

実務補修の場合は15日以上行わないと登録が認められません。

少し面倒かもしれませんが、将来的に副業や独立を考えると非常に良い経験になります。

ここでは実務補修についてまとめました。

実務補修の日程

実務補修は全国各地で開催されており、7月コース・8月コース・9月コースの3回実施されています。

各5日間の日程となっており、すぐに中小企業診断士として登録したい場合は7~9月コースすべて実施する必要があります。

※中小企業診断士の登録には15日以上の実務補修が必要

実務補修は6人以上のチームで行います。

中小企業診断士の講師がチームについて指導してくれるので貴重な経験になりますよ。

実務補修の内容

| 1企業当たりの日程 | 主 な 内 容 |

| 実施約1週間前 | 指導員からメールにて、企業概要の提示や事前準備作業の指示を行います。 |

| 第1日目 | グループ別打ち合わせ、企業等の訪問・調査、資料分析など |

| 第2日目 | 企業等の訪問・調査、資料分析など |

| 自主学習 | 受講者・指導員間でメールにて、経営課題の抽出や診断報告書の作成準備を行います。 |

| 第3日目 | 全体調整・診断報告書の作成 |

| 第4日目 | |

| 第5日目 | 企業等への報告会など |

上の表が実務補修の内容になります。

5日間とありますが、実際はそれ以上に調査や資料作成で時間を使うことになります。

また、最終日は担当企業の責任者(主に社長)に対して提案内容をプレゼンします。

普段管理系の仕事をしている人には特に良い経験になることでしょう。

実務補修の費用

| テキストをお持ちの方 | テキストをお持ちではない方 | |

| 7月・8月・9月いずれか1回受講する場合 | 49,300円 | 50,000円 |

| 7月・8月・9月いずれか2回受講する場合 | 98,600円 | 99,300円 |

| 7月・8月・9月の3回受講する場合 | ――― | 148,600円 |

上の表が実務補修の費用です。

申し込みは年に一度なので何回受講するか最初に決めることになります。

テキストは毎回同じものを使用するので、複数回受ける人は大切にしまっておきましょう。

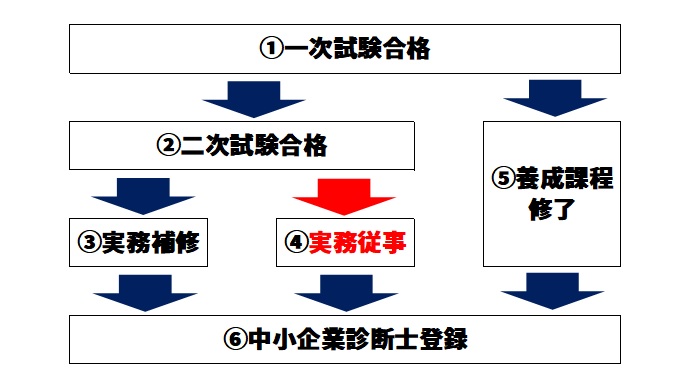

④実務従事

次に実務従事についてです。

実務従事も実務補修と同様に15日以上の実績が必要になります。

ただ、実務補修と違い自分で実務の機会を得て申請するので、特に決まったやり方や仕事の取り方はありません。

実務従事に相手の規模は関係ありませんので、法人を相手にする必要はなく、個人事業主が実務先でも全く問題ありません。

開業届をだして働いている知人がいればお願いしてみるという選択肢もありですね。

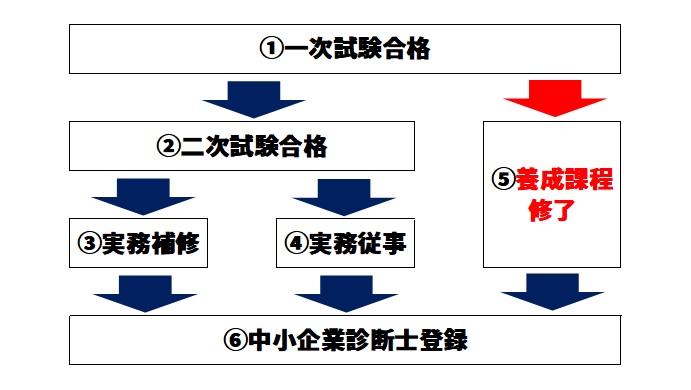

⑤中小企業診断士養成課程

中小企業診断士二次試験を受けなくても修了することで診断士に登録ができるのが養成課程です。

中小企業診断士大学校または登録養成機関が開講する中小企業診断士養成課程に通うことで中小企業診断士になることができます。

ただ、

・費用が安くても150万円以上かかる

・平日昼に開校されるクラスが大半

・MBAも同時に取得できるコースがある

・講師や同期の診断士とコネクションを作れる

などメリットもデメリットもたくさんあります。

一番の難関とされている二次試験を避けられるので魅力的ではありますが、簡単に選べる選択肢でもありませんね。

詳細については↓の記事をどうぞ。

-

-

二次試験が免除される!中小企業診断士養成課程のまとめ

中小企業診断士試験最大の難関は論述式の二次試験です。 二次試験単体の合格率は10~20%ですが、母数は一次試験を通過した精鋭だけということを考慮すると超難関だということがわかります。 た ...

続きを見る

⑥中小企業診断士登録

③実務補修・④実務従事・⑤中小企業診断士養成課程のいずれかのルートを通ることにより晴れて中小企業診断士として登録することができます。

必要書類を揃え中小企業庁に郵送すれば登録完了です。

書類については中小企業診庁のHPを確認してください。

登録が完了すると官報にあなたの名前が中小企業診断士として掲載されます。

努力が報われた気持ちになる瞬間ですね。

中小企業診断士は5年ごとに更新が必要な資格です。

更新までに理論研修と実務従事が必要になるので、それらが面倒な人が一定数脱落しているようです。(約1割は更新しないそうです)

中小企業診断士に登録することはゴールではなくスタートです。

資格を生かすも殺すもあなた次第です。