中小企業診断士試験最大の難関は論述式の二次試験です。

二次試験単体の合格率は10~20%ですが、母数は一次試験を通過した精鋭だけということを考慮すると超難関だということがわかります。

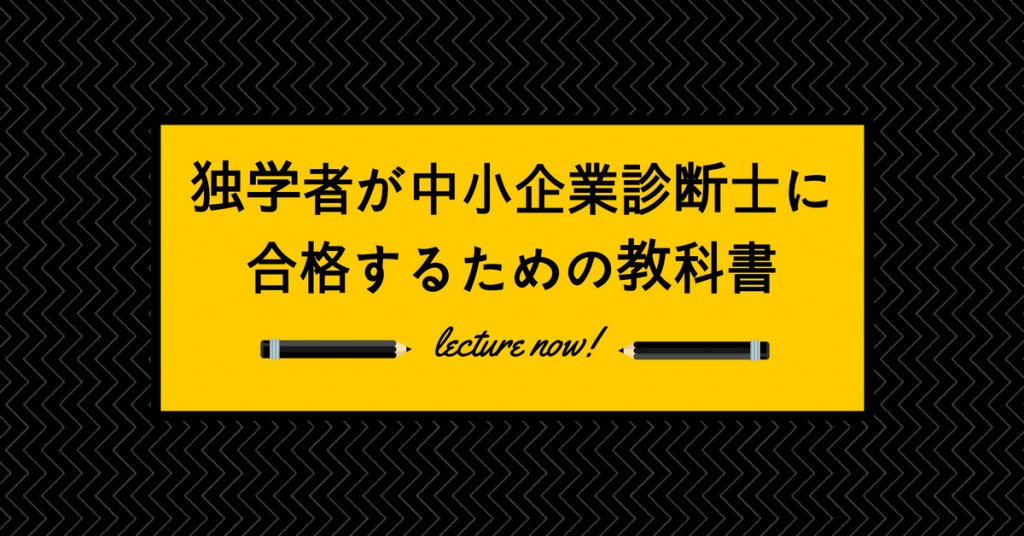

ただ、実は中小企業診断士試験には二次試験を免除されて登録できる裏技的な「養成課程」というルートが存在します。

本記事では中小企業診断士養成課程についてまとめました。

どうしても中小企業診断士になりたい人はぜひ検討してみてください。

この記事の目次

中小企業診断士養成課程とは

中小企業診断士養成課程の概要

中小企業診断士養成課程とは「中小企業大学校」または「登録養成機関が開講する中小企業診断士養成課程」を修了することで中小企業診断士として登録できる制度です。

修了後は二次試験を通過した試験組と同様に「中小企業診断士」と名乗ることができます。

養成課程には「全日制」と「夜間+週末」のコースがあります。

平日は仕事で参加できないので後者を選ぶ人が大半です。

ただ、会社が中小企業診断士を推奨していると出向や派遣といった扱いで全日制の養成課程に参加できることもあります。(金融機関が大半)

期間はコースによって異なりますが半年~二年のものが多いです。

ちなみに大学が養成機関として開講しているコースは修了することで中小企業診断士だけでなくMBAも取得できます。

中小企業診断士養成課程の費用

| 養成機関 | 時間 | 期間 | 費用 | 場所 | 備考 |

| 中小企業大学校 | 平日 | 半年 | 250万 | 東京 | - |

| 法政大学 | 夜間 | 1年 | 260万 | 東京 | MBA |

| 名古屋商科大学 | 週末 | 2年 | 390万 | 名古屋 | MBA |

| 東海学園大学 | 夜間+週末 | 2年 | 150万 | 名古屋 | MBA |

| 東洋大学 | 夜間 | 2年 | 260万 | 東京 | MBA |

| 千葉商科大学 | 週末 | 2年 | 220万 | 市川 | MBA |

| 兵庫県立大学 | 選択 | 2年 | 180万 | 神戸 | MBA |

| 城西国際大学 | 夜間+週末 | 2年 | 180万 | 東京 | MBA |

| 日本生産性本部 | 平日 | 半年 | 260万 | 東京 | - |

| 日本マンパワー | 夜間+週末 | 1年 | 250万 | 東京 | - |

| 中部産業連盟 | 夜間+週末 | 1年 | 210万 | 名古屋 | - |

| ユーキャン | 平日 | 半年 | 250万 | 東京 | - |

中小企業診断士養成課程の費用は150万円~390万円と非常に高額です。

参加できる人数は養成機関のキャパシティによって差がありますが、1番大きいのは独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業大学校です。

中小企業大学校は半年と短い期間だということと基盤整備機構が運営しているということ(=質が担保されている)で人気が高いです。

ただ、平日に開催されるので仕事と両立させることは不可能になります。

非常に高額な養成課程の費用ですが、中には会社負担で参加している人もいます。

金融機関は社員に中小企業診断士をすすめていることが多く、一次試験に合格すると養成課程に派遣してくれることもあるようです。

ちなみに、働きながら養成課程に参加する場合は夜間+週末開催で、なおかつMBA(経営学修士)も取得できる大学院を選ぶ人が多いです。

2019年には通信講座で有名なユーキャンも参入しており、中小企業診断士が世間的に注目されていることがわかりますね。

養成課程に進学するための審査内容

ほぼ全ての養成課程で「書類審査」「面接審査」があります。

一次試験を合格していれば無条件でOKというわけではなく、求められる水準をクリアしていなければ参加資格をもらえません。

中にはグループディスカッションや小論文を課す養成課程もあり選定方法は様々です。

また、WordやExcelのレベルも審査されています。

これらの能力が低いとグループワークで他人に迷惑をかけてしまうため審査項目に入っているようですね。

複雑な関数やVBA(マクロ)を使いこなす必要はありませんが、基本操作と基本的な関数(SUM,IF,COUNT)程度はマスターして臨みましょう。

-

-

中小企業診断士養成課程に落ちた理由!パソコンスキルは意外と重要

修了することで二次試験が免除されて中小企業診断士に登録できるようになる養成課程。 多額の費用はかかりますが、確実に中小企業診断士になれる方法として人気があります。 ただ、中小企業診断士養 ...

続きを見る

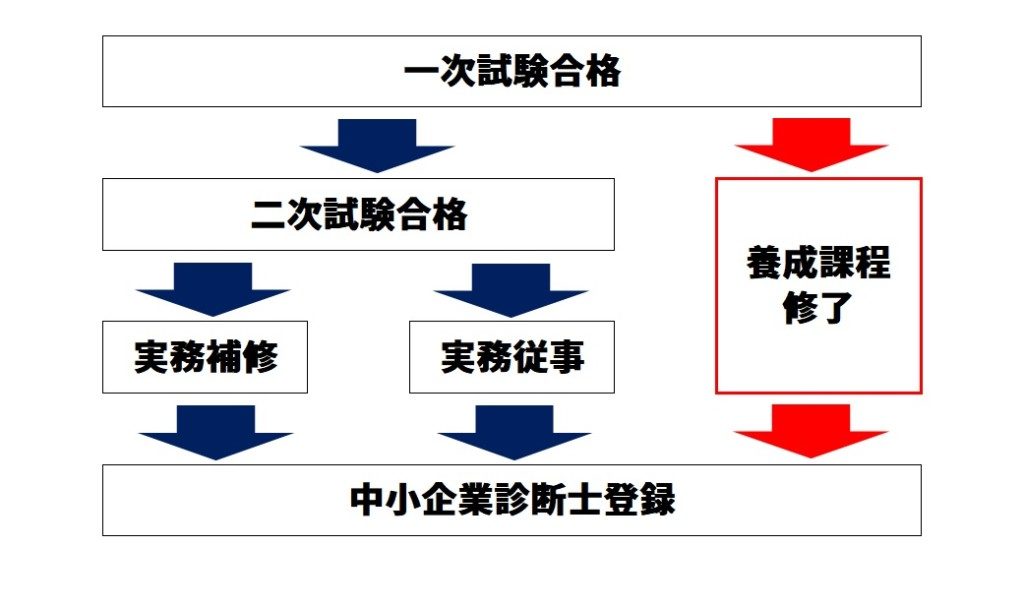

中小企業診断士養成課程のカリキュラム

引用 中小企業大学校

養成課程は教室で講義を受けていれば中小企業診断士になれる!というものではなく、実際に中小企業を訪問し課題解決のソリューションまで行います。

それも1人で行うのではなく6~8人のチームを組んでコンサルをするので当然意見の対立が起こります。

生の企業で経験を詰むだけでなく、チームの方向性を上手く合わせることや社長に伝わりやすいプレゼンを行うことも求められます。

初期の講義は座学もありますが、一方的に講義をされるというのはほぼなく、自分の意見をもって議論する形式です。

事前にテキストを読み込んでおかないとまともに参加できないでしょう。

大学や高校で受けてきた授業を想像していると痛い目を見るかもしれません。

希望者は心してかかりましょう。

中小企業診断士養成課程のメリット

多額の費用がかかる分、中小企業診断士養成課程には試験組にないメリットがたくさんあります。

ここでは養成課程にしかないメリットをまとめました。

二次試験が免除されるので確実に中小企業診断士になれる

二次試験が免除され確実に中小企業診断士になれるというのは非常に大きなメリットです。

一次試験を合格してから二年の間、二次試験に挑戦する権利が与えられます。

しかし、二年間受からなかった場合は再度一次試験から挑戦することになります。

心が折れますよね。正直。

そのため、二年間受からなかったときに養成課程に参加して二次試験の免除を受け、中小企業診断士になる人もいるようです。

もちろん「養成課程だから楽」ということでもありませんが年に一回しかない中小企業診断士試験だからこそ二次試験の免除は魅力的ですね。

中小企業診断士になるためルートが色々あってわかりにくい…という人はフローチャートでまとめた↓の記事を参考に読んでみてくださいね。

大学院の養成課程ならMBA(経営学修士)を同時に取得できる

「法政大学大学院」「東洋大学大学院」「千葉商科大学大学院」など特定の大学では中小企業診断士養成課程を実施しています。

大学院の養成課程の特徴は修了することで中小企業診断士だけでなくMBA(経営学修士)も同時に取得できることです。

MBAも中小企業診断士と同様に独占業務があるわけではないので、あくまで経歴に箔が付く程度かもしれません。

ただ、養成課程にかかる費用は大学院以外のコースとあまり変わりません。

どうせ大金を払うならMBAも取得できる大学院の養成課程は一考の価値ありです。

【金融機関限定】会社負担で養成課程に参加できる

地方銀行・信用金庫・信用保証協会・商工会議所は社内に中小企業診断士を増やそうとしていることが多いです。

そのため、会社負担で一次試験を通過した社員を養成課程に参加させています。

(※全ての組織ではありません)

半年~二年の間は養成課程に参加することになるので、平日開催のコースの場合「休職」や「退職」することになります。

ただ、会社負担で参加している社員は該当期間は「派遣」「出向」扱いで給料も出ていることが大半です。

当然社内選考もあるようですが、金融機関に勤めている人は一度社内規定を調べてみましょう。

業界的に中小企業診断士が必要とされていることもあり、多くの組織が養成課程への派遣を推奨しています。

「二次試験の免除」「給料をもらいながら養成課程へ参加」などのメリットを享受しながら中小企業診断士になれるかもしれませんよ。

コネができる(同期・講師)

中小企業診断士は仕事を共有しあう珍しい士業です。

他の士業は「同資格者は仕事を奪い合うライバル」になることがほとんどですが、中小企業診断士の場合は協力者になります。

二次試験を筆記で合格した場合は中小企業診断士登録後は1人からスタートです。

一方、養成課程に参加した場合は同期や講師とのコネを持った状態でスタートできます。

中小企業診断士取得後に独立や副業を検討している場合は、積極的に講師に質問したり名刺交換をしておいてアピールしたり、中小企業診断士で稼ごうとしている同期を見つけておきましょう。

中小企業診断士養成課程のデメリット

メリットも多い養成課程ですが、簡単に参加を決められないような大きなデメリットも複数あります。

参加を検討している人はしっかりと目を通しましょう。

養成課程は費用が高額

最大のデメリットは200万円以上する費用です。

あなたが何のために中小企業診断士になりたいかでこの費用が浪費なのか投資なのか分かれます。

中小企業診断士を使って費用をペイできるくらい稼げるなら投資と割り切って参加しても良いでしょう。

中小企業診断士の平均年収は780万円だといわれているので、生涯年収を増やせる自信があるのならコスパの良い投資になるかもしれませんね。

半年以上会社を休む必要があるコースが大半

養成課程の大半は平日開催なので、参加する場合は会社を辞めるか休む必要があります。

200万円以上費用がかかるのに収入もなくなるのは相当つらいですよね。

大学院の養成課程ならば夜間+週末開催が多いので検討の余地があります。

しかし、大学院の養成課程は定員が少ないことが多いので倍率が高いのがネックです。

PCスキル(Word,Excel)が求められる

養成課程ではPCスキル(Word,Excel)が求められます。

報告書などの資料作成の際に必要になる能力ですが、基本スキルなので養成課程の中では教えられません。

チームで活動するので足をひっぱらないためという理由もありますが、そもそもデータを集めて分析する際にPCが全く使えないのでは話になりません。

「Excel 最強の教科書」のような解説本を一冊読んで実際に使ってみれば基本スキルは身に付くので準備しておきましょう。

どの中小企業診断士養成課を選ぶべきか?メリットを比較

中小企業大学校

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、養成課程の開催歴も長いことから信頼・知名度が最も高いのが中小企業大学校です。

定員も80名と非常に多いので参加しやすいです。

ただ、平日開催ということもあり個人参加よりも企業派遣が大半で、参加者は金融機関に勤めている人または定年後の個人参加のみになりがちです。

大きなメリットは、中小企業大学校参加者は中小企業診断士登録後に講師としての仕事を貰える可能性が高いということです。

在学中にチームリーダーに積極的に立候補したり、事務員とコミュニケーションを取っていると依頼をしてもらいやすいようですね。

MBA(経営学修士)も同時に取得できる大学院

大学院のメリットは「MBAも同時に取得できる」「教育訓練給付金の対象(の場合が多い)」ということです。

特にうれしいのは教育訓練給付金の対象(の場合が多い)というメリットです。

教育訓練給付金の対象ということは、200万円以上かかる費用のいくらかを国が負担してくれるということです。

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。

ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。

年40万円が限度額なので、例えば二年コースなら80万円の支援が受けられる計算です。

(※条件など詳細は必ず厚生労働省に確認してください)

自己負担で参加する場合は絶対に活用したい制度ですね。

また、夜間と週末で開催されていることが多く、働きながら参加できるというのもメリットの一つです。

ユーキャンの養成課程

2019年に開講したユーキャンの養成課程ですが、まだ情報が少ないためメリットについては完全には不明です。

ただ、

中小企業喫緊の課題「ファミリービジネス」「事業承継」に強い中小企業診断士の養成

上記のようなコンセプトを明示しています。

スペシャリストではなくゼネラリストと言われる中小企業診断士において、得意な領域を作って差別化することでアピールすることは必要です。

その点ユーキャンの養成課程のコンセプトはわかりやすいメリットですね。

養成課程へ参加をするのなら一次試験対策のみで良い

中小企業診断士の難易度を上げている1つの要因が「論理的思考力を問われる二次試験」です。

一次試験の知識を体系的に覚え、論理的に解答する力は一長一短で身に付きづらいです。

ただ、論理的に考える力は中小企業診断士試験に関わらず、ビジネスをしていく上で確実に役に立つ身に着けておきたい能力ですよね。

養成課程なら論理的思考力が嫌でも身に付くカリキュラムになっています。

普段仕事をしていて「上司に説明が分かりにくいと言われた」「客が内容を理解してくれないことが多い」という経験があるのなら論理的思考力が弱い可能性が高いです。

養成課程に参加することで確実に中小企業診断士になれるというメリットだけでなく、論理的思考力を教えられながら身に付けられるというメリットもあります。

論理的思考力を身に着けられる環境はなかなかありません。

養成課程は論理的思考力を身に着けられる数少ない環境のうちの一つです。

もちろん二次試験に受かるつもりで勉強しておいたほうが養成課程で役に立ちます。

ただ、論理的思考力が弱いと感じているようなら「死ぬ気で一次試験だけ勉強して合格したあとに養成課程に参加」という選択肢もあります。

一次試験のあとすぐに二次試験があるので通常は並行して勉強しますが二次試験を気にして一次試験で落ちたら元も子もありませんからね。

一次試験合格⇒養成課程のルートにすすむつもりなら診断士ゼミナールというテキストがおすすめです。

科目合格制度を上手く活用すれば一次試験は比較的簡単に合格することができます。

ただ、診断士試験は時事問題や制度改定がよく狙われるので毎年最新のテキストが必要になります。

でも毎年テキストを買い替えるのは金銭的に辛いですよね。

診断士ゼミナールは1度購入すると3年間毎年最新のテキストが無料で貰えます。

診断士ゼミナールを使えば科目合格を活用して複数年かけて受験しても金銭面を気にせずゆっくり合格を目指すこともできます。

養成課程は中小企業診断士になれる可能性が非常に高いですし試験組では得られない経験もたくさんできます。

費用と時間の問題を乗り越えられるようなら利用をぜひ検討してみてください。

⇒診断士ゼミナールは3年間受講延長無料だけが魅力じゃない!実際に購入してTACのテキストと比較してみた