中小企業診断士を目指す人は「通信講座」か「予備校」を利用して勉強しています。

ストレート合格率4%の難関資格なのでどちらかを選ぶのが無難です。

ただ、実は大半の人が自分はどちらが合っているか?ということを考えずになんとなく選んでいます。

本記事では「通信講座」と「予備校」のテキストを実際に購入しメリット・デメリットを徹底比較しました。

この記事の目次

まずは通信講座と予備校の特徴を比較

| 予備校 | 通信講座 | |

| 価格 | 約30万円 | 5~7万円 |

| テキストの質 | 同じ | 同じ |

| 動画講義の質 | 普通 | やや高い |

| サポート | 直接講師に質問できる |

|

| デメリット | ・毎週通学する必要がある ・最初から得意な科目も受講必要 ・地方の講師は都心よりレベルが低め ・WEB講義は通信講座と変わらない |

・わからない部分があっても質問しにくい(メールのみ) |

予備校と通信講座を比較するうえで一番気になるのは「価格」と「合格実績」ですよね。

価格についてはどこの予備校(約30万円)も通信講座(5~7万円)も同じくらいです。

ただ、テキストや動画講義のクオリティに大きな差はありません。

予備校の受講料の大半は講師や事務員の給料・家賃・広告宣伝費をまかなうために高額に設定されています。

対して通信講座は上記の費用が少ないので安価で提供することが出来る仕組みです。

その代わり予備校は生講義の受講と講師へ直接質問することができます。

合格実績については、

・予備校なら「TAC」「LEC」「日本マンパワー」

・通信講座なら「診断士ゼミナール」「スタディング(通勤講座)」「クレアール」

これらの中から選んでおけば間違いありません。

ここに記載しているのはどこも中小企業診断士試験対策の老舗です。

次の段落から予備校と通信講座のそれぞれのメリット・デメリットに触れていきます。

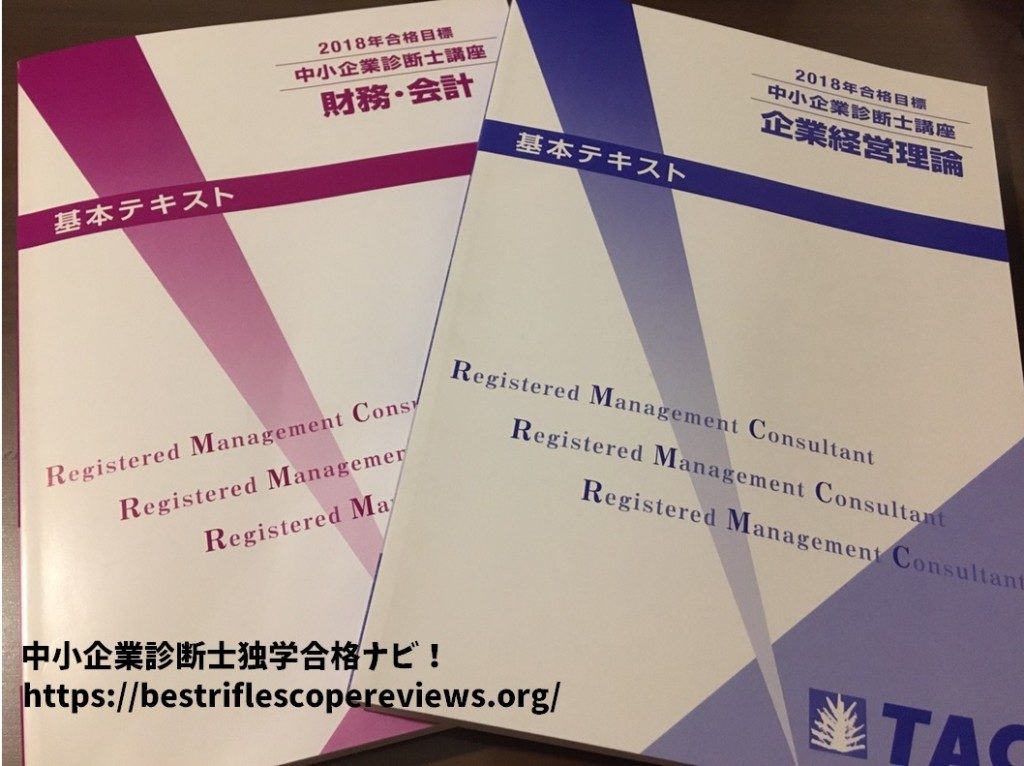

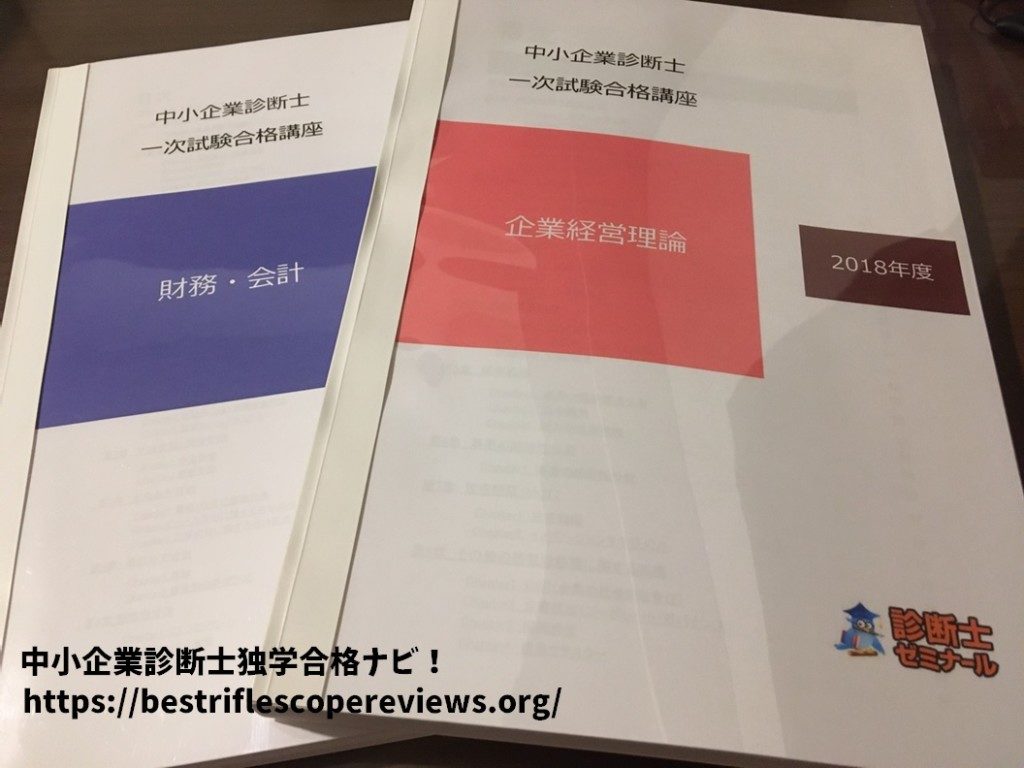

通信講座(診断士ゼミナール)と予備校(TAC)のテキストを比較

前の段落の比較表でテキストの質を予備校と通信講座で同じと位置づけました。

ただ「金額が高い予備校のほうが良いに決まってるだろ!」と考えている人もいるでしょう。

そのため、ここでは通信講座で満足度1位の診断士ゼミナール、予備校の中小企業診断士対策講座で1番人気のTACのテキストを比較します。

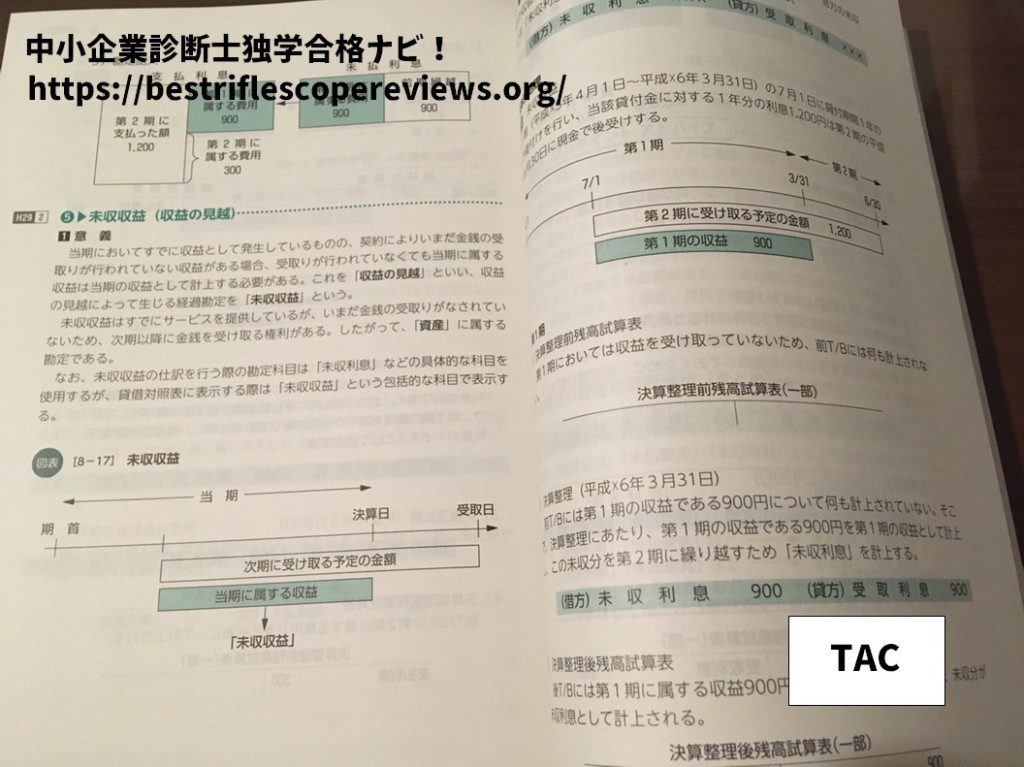

テキストの解説の丁寧さ

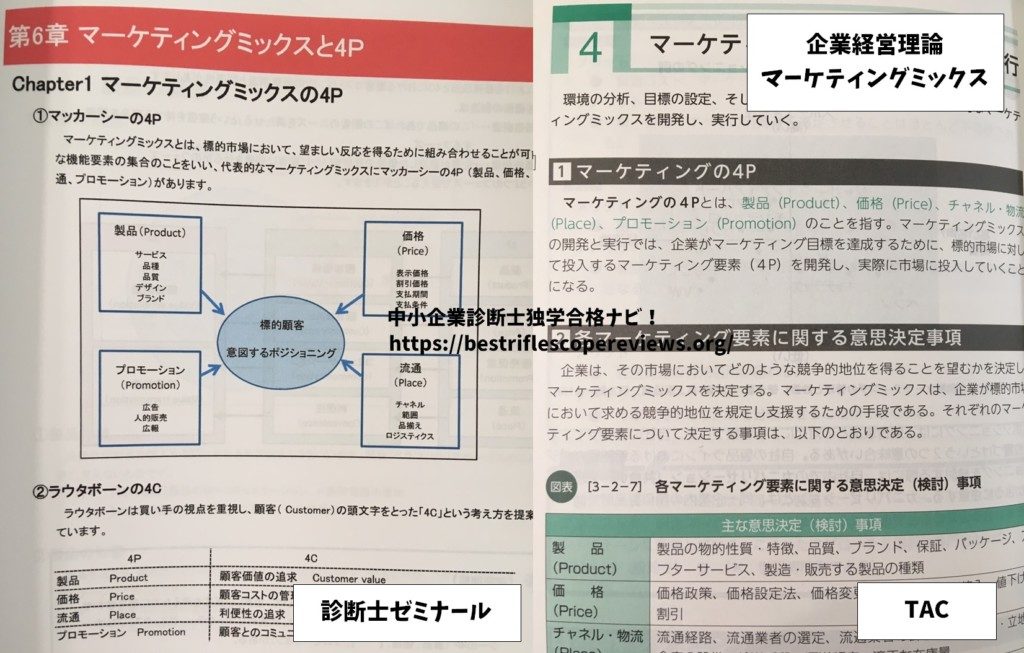

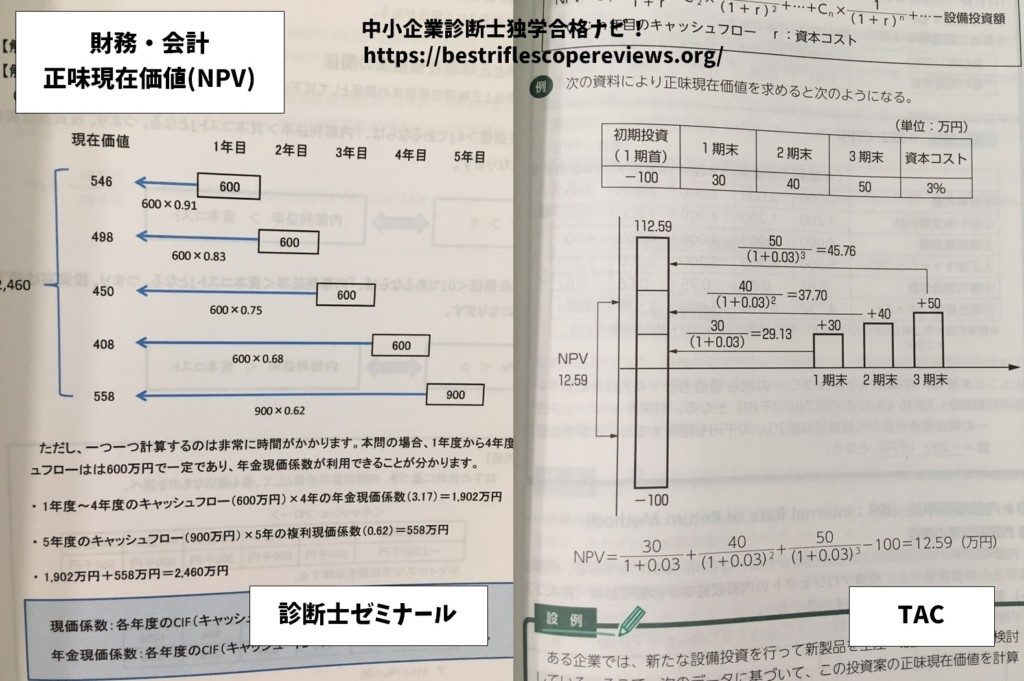

診断士ゼミナールとTACの同分野のテキストを比較してみましたが書いてある内容はほぼ一緒です。

もちろんテキストの構成は違いますが、記載されている内容に違いはありません。

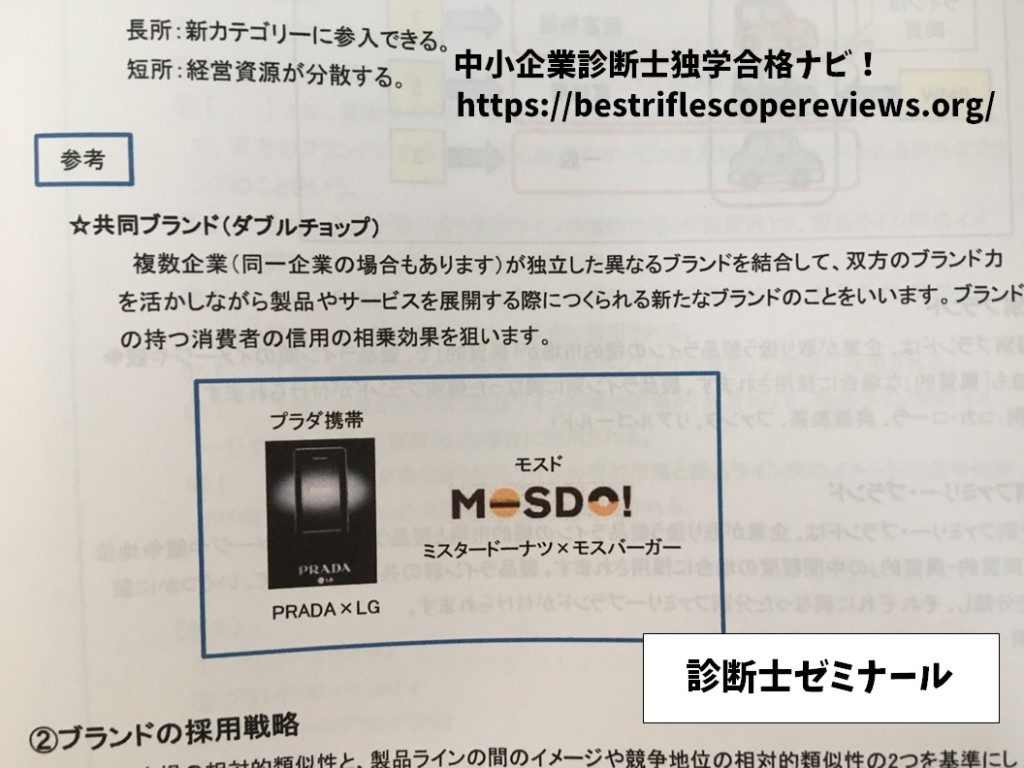

また、全体的に診断士ゼミナールのほうが図を使った解説や、知識が身に付きやすいように参考として実例をたくさん載せているのが印象的でした。

TACのテキストは中小企業診断士試験対策の最大手予備校なだけあり、読みやすく丁寧に作られていました。

ただ、正直解説の丁寧さで優劣はつけられないレベルです。

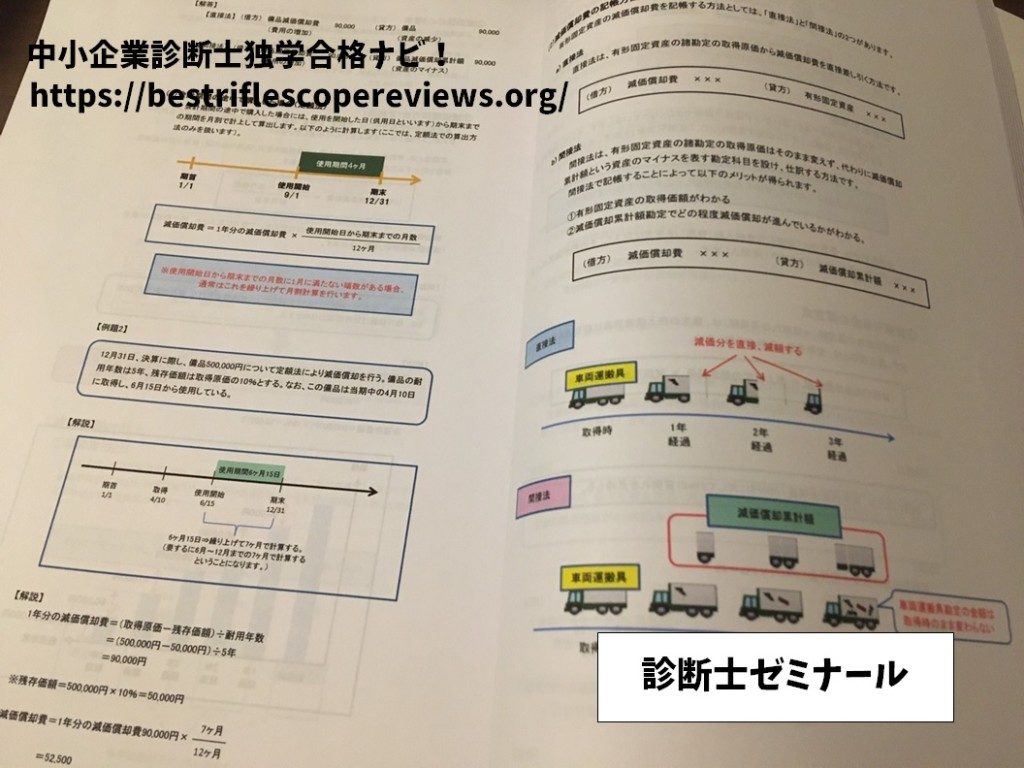

テキストの読みやすさ

TACのテキストは全ての科目で2色カラーとなっています。

それに対して診断士ゼミナールはフルカラーのテキストです。

ただ、画像を見てわかる通り診断士ゼミナールの図は少し手作り感がありますね。

私は気になりませんでしたが、ここに拒否反応が出る人もいるかもしれませんね。

通信講座で予備校のような図を使っているテキストが良い人はスタディングをおすすめします。

テキストのサイズ

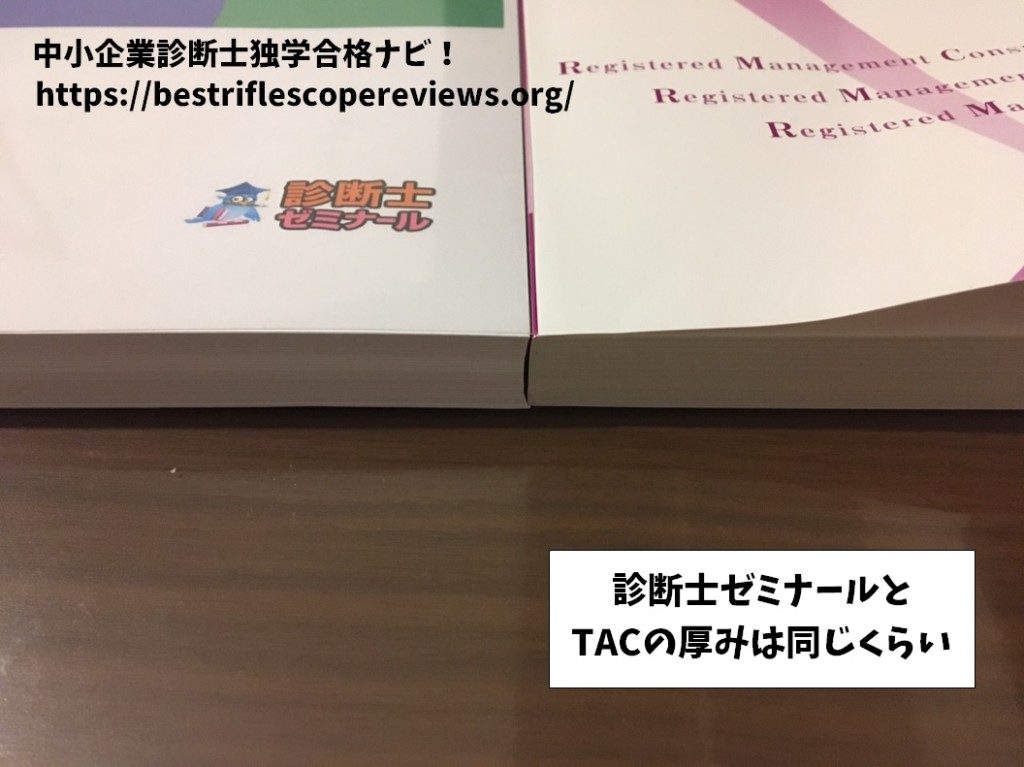

TACのテキストはB4、診断士ゼミナールはA4サイズです。

少しTACのテキストのほうが小さいので持ち運びには便利かもしれません。

テキストの厚みはほぼ一緒です。

同じ資格試験の同じ科目のテキストなので当然と言えば当然ですけどね。

PDFテキストの有無

診断士ゼミナールにはPDFテキストが追加料金なしでついてきます。

TACにはないポイントですね。

スマートフォンやタブレットに入れて持ち運べるので、自宅以外で重くてかさばるテキストを開く必要がありません。

テキストの質は通信講座も予備校もほぼ同じ

細かい部分に違いはありますが、合格を目指すためのテキストとしてはどちらも申し分ないです。

予備校のほうが受講料が高いからといってテキストの内容が全然違うということはありません。

また、診断士ゼミナールは1度購入すると3年間無料で最新のテキストがもらえる「3年間受講無料制度」があります。

普通はどの教材も年度が替わると新しいテキストを購入することになります。(時事問題に対応するため)

科目免除で複数年使って計画的に合格を狙っている人は診断士ゼミナールがおすすめです。

-

-

診断士ゼミナールの評判まとめ!現役診断士が使った感想も完全公開!

中小企業診断士のテキストで診断士ゼミナールに興味があるけど実際に本当に使っているサイトが見当たらない…という人は多いのではないでしょうか? 本記事では現役の中小企業診断士の管理人が実際に ...

続きを見る

中小企業診断士を目指す上で予備校を選ぶメリット・デメリット

ここでは予備校を選んだ場合のメリット・デメリットをまとめました。

受講料が高額になるにもかかわらず、メリットもデメリットも理解せずネームバリューだけで選んでいる人も多いのが予備校です。

予備校を検討している人は本当に大金を払う価値があるのか?ということを念頭に読んでみてください。

予備校のメリット

予備校のメリット

1.生で講義を受けられるので知識が頭に入ってきやすい

2.疑問点は講師にすぐに確認できる

3.ネームバリューがある大手ばかりなので失敗しにくい

予備校のメリットは実際に講義を受けられたり講師に質問できることです。

直接話を聞けたり質問できるほうが頭に入りやすいという人は多いですよね。

なぜなら義務教育で同じような環境で勉強してきたのですから当然です。

当然ながら、テキストや講義内容も理解しやすいように工夫されたものばかりです。

予備校のデメリット

予備校のデメリット

1.人気講師は都心にいるので地方だと講師が微妙

2.約30万円と非常に価格が高い

3.通学しやすい場所に良い予備校がない可能性

4.講義と仕事の調整をする必要がある

予備校が提供する講義はどのコースでも品質が同じだと思ったら大間違いです。

使用するテキストや動画講義の質は同じですが、実際に教室で行う講義の質にはバラつきがあります。

というのも、講義を行う講師の質は同じワケがないからですね。

予備校は基本的に都心に優秀な講師を集め、地方には経験が少なかったり人気がない講師を配置します。

なぜなら都心は人が多く、有名講師を配置することで集客効果が高いからです。

地方に超有名講師を配置しても費用対効果が悪いんですよね。

そのため、地方にいけばいくほど価格に見合わない内容になってしまいます。

また、予備校はサービスを提供される場所が決まっています。

そのため、毎回予備校に通わないとサービスを受けられません。

講義の時間は変えられないので、サラリーマンは仕事を講義の時間に合わせる必要もありますし、毎週予備校に通う移動時間もバカにできません。

あなたの自宅から片道1時間かかるとすれば、往復で2時間です。

2時間あればその時間を勉強にあてたほうが効率的だと思いませんか?

予備校のWEB講義はコスパ最悪なので絶対に利用しないこと

冒頭で説明した通り、予備校は講師や事務員の給料や家賃が理由で価格が非常に高いです。

受講料が高い分、生の講義や講師へ質問ができるのがメリットですがWEB講義は予備校のメリットが受けられません。

にもかかわらずWEB講義の費用は通学とほぼ同じです。

WEB講義は講師や事務員の給料や家賃といった費用がほとんど関係ないのに負担させられているのが実情です。

はっきりいってコスパは最悪です。

テキストが送られてきて動画講義を使って勉強するなら通信講座と一緒ですよね?

それで価格が4~5倍かかるのですからコスパは悪いですよね。

上記の理由から予備校のWEB講義はおすすめできません。

中小企業診断士を目指す上で通信講座を選ぶメリット・デメリット

まず初めに確認しておきたいのが、

通信講座を購入したらただテキストが送られてきて終わりだと思っていませんか?

現在の通信講座はどれも動画講義を受けながらテキストを読み、問題演習や過去問を解くスタイルが当たり前です。

わからない箇所についてはメールで講師に質問することもできます。

さらに、予備校と違って直接講義ができない分、動画講義の見易さ・聞きやすさなどの質は予備校より高いことがほとんどです。

これらを頭に入れたうえで、通信講座を選んだ場合のメリット・デメリットを読んでもらえたら幸いです。

通信講座のメリット

通信講座のメリット

1.PDFテキストがあるので重いテキストを持ち歩かなくても勉強できる

2.動画講義は板書ではなくデジタルデータを使っているので読みやすく図解も動く

3.通勤時間、休憩時間など短時間でも勉強できるよう作られている

4.得意不得意を考慮して科目ごとの勉強時間を決められる

5.価格が予備校の約5分の1と低価格(5~7万円)

上記が通信講座の主なメリットです。

冒頭に触れた「動画講義の質が予備校より高い」というのが2つ目の「動画講義は板書ではなくデジタルデータを使っているので読みやすく図解も動く」です。

↓に実際に使われている動画を用意したので試しに再生してみてください。

デジタルデータを使っている講義(通信講座)

実際の板書とテキストを写した講義(予備校)

引用 LEC

どちらの動画講義が受講しやすかったですか?

私はデジタルデータを使った動画講義のほうが勉強しやすいと感じます。

特に図がでてくる問題は動きがないとどうしても覚えにくいですからね。

ちなみに動画の再生速度は自由に変更できます。

わかりにくい分野はゆっくり受講し、得意だったり2度目の受講なら倍速で再生しても良いですね。

また、地味にうれしいのがPDFテキストの存在です。

PDFテキストをスマートフォンやタブレットに入れておけば、外で勉強するときに重いテキストを持ち運ばずに済みます。

休憩時間に勉強するときに分厚いテキストを開いていると同僚から「勉強してるアピールだ…」「資格取って転職したいのかな?」などど邪推される可能性がありますからね。

通信講座のデメリット

通信講座のデメリット

1.生で講義を受けられない(直接質問できない)

2.疑問点をメールで聞いても解答までタイムラグがある

3.他の受験生がいる環境で模試の演習ができない

通信講座のデメリットは主に実際に講師や他の受験生がいないことです。

動画講義より生の講義のほうが断然覚えやすいという人は苦労するかもしれませんし、試験本番前の模試は慣れるためにも他の受験生がいる環境で受けることは重要です。

もし、あなたが通信講座を選んだ場合はTACやLECなどの大手予備校が開催する直前模試を利用しましょう。

受講生以外でも利用できます。

本番に近い環境で一度練習しておくと、本番で緊張しすぎて本来の力を発揮できないということを避けられますよ。

-

-

現役診断士がオススメ!中小企業診断士の通信講座5つを比較!

中小企業診断士を通信講座で取得したい!と考えても「予備校は高すぎる!」「安すぎる通信講座は不安…」と悩みは尽きませんよね。 テキスト選びは中小企業診断士になるための最初の難 ...

続きを見る

生講義と直接質問できる権利に25万円の価値を感じるなら予備校

結局のところ生講義と直接質問できる権利に25万円の価値を感じるかどうかで予備校か通信講座を決めれば良いでしょう。

テキストや動画講義だけなら通信講座と質は変わりません(動画はむしろ通信講座が高い)。

盲目的に「診断士の勉強をするなら予備校」と考えていた人は、

本当に25万円だしてまで生講義は必要なサービスか?ネームバリューを過信していないか?

という視点でもう一度考えてみてください。

私は金銭的な余裕がなかったというのと、予備校に通う時間もなかったので通信講座を使用しました。

1年の勉強期間で合格できましたので結果的に選択は間違っていなかったと思っています。

現在販売されている通信講座の中から選ぶなら3年間無料で最新テキストがもらえる制度がある診断士ゼミナールです。

ただ、もし別の通信講座で勉強することも視野にいれるようでしたら↓の記事もぜひ読んでみてください。

⇒診断士ゼミナールは3年間受講延長無料だけが魅力じゃない!実際に購入してTACのテキストと比較してみた

⇒現役診断士が実際に調査!中小企業診断士の通信講座5つを比較!